彭林:人,何以为人(演讲实录)

人,何以为人?鹦鹉能言,不离飞鸟。猩猩能言,不离禽兽。人和禽兽的区别在哪里呢?

2016年11月14日,适逢清华大学历史系成立90周年,“人文清华”讲坛邀请历史系教授彭林在新清华学堂发表公众演讲“人,何以为人”,彭林教授从走出“半人时代”说起,阐释礼义之道与礼乐人生,带领听众一同感受中国礼仪文化的风貌。清华大学校长邱勇与近千名师生一起到场聆听。带给现场观众一场思想盛宴。让我们一起重温这段经典。

彭林,清华大学历史系教授、博导,中国经学研究中心主任,清华大学艺术博物馆学术委员会委员,长年从事中国古代史与学术思想史的教学与研究,兼任中国社科院古代文明研究中心专家委员会委员,中华炎黄文化研究会理事,华夏文化交流促进会专家委员会首席专家,全国政协“人民政协讲坛”特聘教授,东南大学、东北师范大学、福州大学等校兼职教授,香港中华礼仪推进会顾问,日本京都大学、香港城市大学、台湾中正大学等校客座教授,法国人文之家、台湾中央研究院文哲研究所、韩国成均馆大学等访问学者,国家社科基金重大项目“《仪礼》复原与当代日常礼仪重建”首席专家。著有《周礼主体思想与成书年代研究》《中国礼学在古代朝鲜的播迁》《中华传统礼仪概要》《文物精品与文化中国十五讲》《三礼研究入门》等,发表论文百余篇。

在清华主讲的“文物精品与文化中国”与“中国古代礼仪文明”课,均被评为“国家级精品课程”;曾获国家级教学成果二等奖、宝钢优秀教师奖、北京市优秀教学成果一等奖,北京高等学校教学名师奖、北京市高等学校师德标兵,清华大学首届“十佳教师”,清华大学“良师益友”特别奖,清华大学“龚育之奖教金”等奖项。

以下为演讲实录。

我是讲“礼”的,所以今天我第一个动作就是向大家致敬行礼。20年前,我开《中国古代礼仪文明》这门课时,我这样做,下面没有反应,几周以后大家就认同了。今天我在这个场合向大家鞠躬致意时,下面几乎没有几个人也站起来。按照中国文化中“礼尚往来”的传统,别人给你鞠躬,你要站起来向对方致敬。我相信到讲演结束以后,我再次给大家致意时,场上能够有更多同学、朋友,也跟我礼尚往来一下。这是我们传播“礼”的使命。

今天我的核心讲题是大写的“人”——“人,何以为人?”在讲这个话题时,我非常自然地想起,我们敬爱的朱镕基学长。他在回母校参加校庆活动时回忆道,当年他在清华电机系读书,系主任章名涛教授说:“你们来到清华既要学会怎样为学,更要学会怎样为人。青年人首先要学为人,然后才是学为学。”这段话影响了朱镕基学长一生,激励他成为一个铁骨铮铮的人,成为我们全国人民仰望的楷模。听了这段话,我们有些年轻同学可能会纳闷:人?我们不都是人吗?我们很多人都穿得很气派,有的还经常化妆,我们不是俊男就是靓女,怎么还有一个学做人的问题呢?今天,我们把这个问题掰开了、揉碎了,来给大家讲讲朱镕基学长这番话的深意。

走出“半人时代”

首先,我要借用一个名词,这是我们清华前辈梁思成先生提出的。1948年,梁先生批评:大学教育分科太细而导致学文的不懂理,学理的不懂文,学问是一个整体,可是我们培养出来的人都是“半人”。他批评道,这是一个“半个人的时代”。“半人时代”这个概念非常好,我今天就借用梁先生的这个概念,把它放在一个更大的层面上来谈做人的问题。

我是学历史的,我一张嘴就喜欢讲历史。我们的社会史是人类的历史,一部社会发展史归根结底是人自身发展的历史。我们现在整个社会都在追求发展,大家仔细想想,我们似乎进入一个集体迷失的状态,我们现在追求的几乎都是物质的发展,却忘记了一个最根本的任务,就是我们自身的发展。人是社会的主体,只有人自身发展好了,才有可能百业兴旺。假如我们不注重自身的发展,片面发展物质,我想,我们的幸福感很难有根本提升。

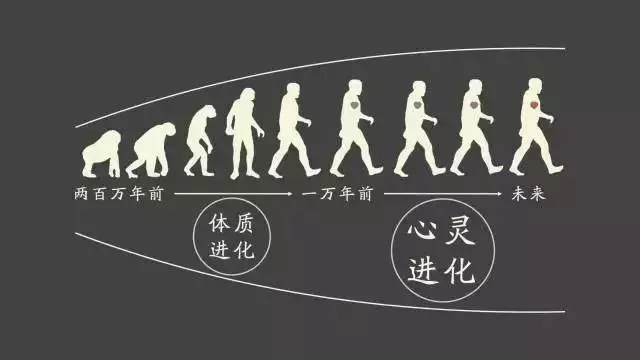

假如我站在另一个星球上俯瞰地球上的人,我会觉得,尽管人类的发展非常漫长,但实际上只有两步。第一步是我们体质的发展。大家知道我们是从一种森林古猿发展来的,考古学家和古人类学家,在东非肯尼亚发掘到了一个头骨,将它命名为1470号头骨。它的测年为距今约200万年,从那时开始,一直到距离现在1万年左右的山顶洞人,是我们人类走的是第一步,这个阶段我们是在半人时代。著名的古人类学家裴文中先生说,山顶洞人穿着和我们一样的衣服到王府井,你认不出来。为什么?因为他在体质进化方面已经完成了,长得和我们一模一样。

到距离现在1万年时,是不是人类的进化已经完成了?我们剩下的任务就是吃好、玩好、享受好吗?我的回答是否定的。为什么?因为我们人身体里面包裹着一颗心,这颗心的发展和我们体质的发展不同步,体质发展已经完成了,那颗心的进化才刚开始不久。既然我们是从动物进化来的,那么我们这颗心就不可避免地、或多或少地残留着动物的野性。这就不难解释为什么我们现在吃得那么好、穿得那么好、长得那么好,可是我们做出来的事情常常令人匪夷所思。以至于有的人看到一些人的作为之后,觉得这个人像畜牲。其中的原因就追溯到这颗心,因此我们有第二个“半人时代”。在我看来我们现在还是“半人”,因为心的进化没有完成。所以,人类发展的第二步就是用道德理性去战胜残留在我们心灵或者精神家园里面的动物的野性。我们走完第一步花了将近200万年,我们完成第二步要花多少时间?谁也不知道。

毛主席在《纪念白求恩》里说道:“我们要学习白求恩同志,做一个高尚的人,一个纯粹的人。”这话极有深意。我们都还不纯粹,我们那颗心的发展非常缓慢,非常曲折。我们中国文化了不起的地方就在于当西方人的文化还沉浸在宗教文化中的时候,我们中国人已经提出来,要以人为中心,而不是以神为中心。所谓以人为中心,就是要引导全社会的人修身、敬德,要做君子,要成为真正意义上的人。

在儒家文化里面,只有所有人都成为君子,甚至成圣、成贤,我们社会的进化才算是完成。中国文化非常有意思,春秋时期天下大乱,我们一部书叫《春秋》,记录了鲁国242年的历史,里面充满了杀伐。司马迁在《史记》中说,《春秋》中关于弑君的记载有三十六件。儿子为了做君侯把爹杀了,弟弟把哥哥杀了,这种畜牲都做不出来的事情,人居然做出来了。非常震惊!所以孔子感慨:人不能与鸟兽同群。这个命题在孔子的弟子,乃至再传弟子中,都引起了非常热烈的讨论。我们中国人开始反思自己:我们是谁?我们从哪里来?我们又要到哪里去?这样一些非常宏观的、关乎人类社会前进方向的话题被提出来,可见,我们的人文觉醒在那个时候已经发展起来了。

我们老清华把“君子”这个传统继承下来了。1914年,梁启超先生在清华同方部做了一个讲演,题目叫《君子》。梁先生问,我们办清华是用来做什么的?西方大学宗旨很明确,就是要培养有人格的国民——Gentleman。梁先生讲,Gentleman跟我们历史上讲的“君子”基本上是吻合的。我们古代历史上经常将君子跟小人相对比,《论语》中说“君子坦荡荡,小人长戚戚”,“汝为君子儒,勿为小人儒”。小人是没有或者是不愿意进行道德修为的人,君子是完成了道德修为的有境界的人。所以他说:学善、学好就是君子,学不善就是小人。当时一些清华学生见面都以君子人相叙,互相勉励要做君子。孔子评价一个人就说“君子人欤?”意思说“是君子人吗”?对人的评价是以“君子”“小人”作为一个标准。所以,梁先生说“深愿及此时机”——当时我们国家处在一个动荡变乱的时代——“崇德修学”——崇德在修学前面,这正如朱镕基学长的系主任所说,先修德、先做人,然后再为学——“勉为真君子”——如果清华能够出一大批真君子——“异日出膺大任,足以挽既倒之狂澜,作中流之砥柱,则民国幸甚矣”。因为那样的时代亟需君子。所以我们朱镕基学长讲的那段话含义很深啊!

人之所以为人者,礼义也

在孔子之后,七十弟子及其后学讨论老师提出来的这个话题:我们不能与禽兽为伍,不能做禽兽。那么,问题就随之而来:人之所以为人,关键点在哪里呢?人跟禽兽的区别,关键的地方在哪里呢?如果这个问题你说不清,很可能你已经到了禽兽的边缘,自己却不知道。所以这个问题一定要辩论清楚。

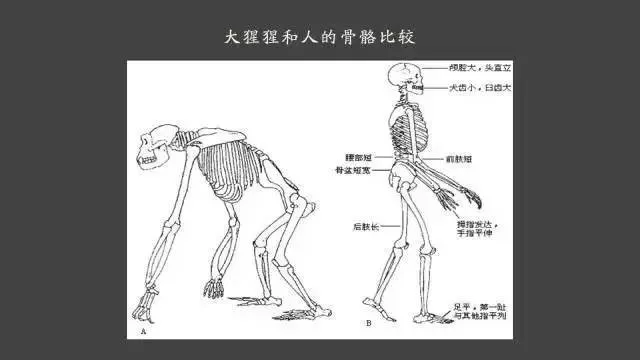

为了回答这个问题,我想比较一下人和大猩猩的区别。从动物分类学的理论来讲,人跟大猩猩很接近,都属于脊索动物门-脊椎动物亚门-哺乳动物纲-灵长目。

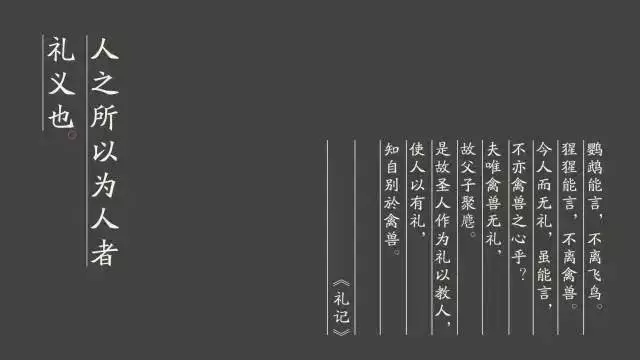

那么,我们跟它的区别究竟何在呢?我看了《礼记》中一段话就知道了。当时有一场讨论,有人说,人跟动物的区别在于人有语言,而动物没有。儒家则不同意。因为鹦鹉也会说话,一只聪明的鹦鹉比一岁多的孩子会说的还要多。儒家认为,人跟动物最大的区别是:人按照“礼”的要求来生活。人有“礼”,动物没有“礼”。所以人们非常感慨:有人长得人模人样,但是身上没有“礼”,我们对这个人的评价是什么呢?是“不亦禽兽之心乎”——那颗心跟禽兽一模一样。因此这个时候有圣人出来,他圣人不是神仙,而是特别智慧的人,他看到了人和动物的区别:一个有理性,一个没有理性。而这个道理不是大家都懂的。所以圣人就制定了一套“礼”来教大家,“使人以有礼”——大家看最后一句话,深刻至极——“知自别於禽兽”。这是一种文化自觉:有的事我不能做。在马路上吐痰,到处乱扔东西,不排队,大声嚷嚷……那是人吗?畜牲才那样啊。我们要自觉地跟它拉开距离,我们是文明人。这种表述就抓住了人跟禽兽本质的区别。

礼也者,理也

中华文明的核心是“礼”。钱穆就写过至少三篇文章,集中谈为什么中国文化是“礼”。比如儒家的政治理想,是建立“天下为公”的大同社会。《礼记》里面有一篇叫《月令》,告诉我们人如何与大自然相处,比如春天不能砍伐幼树,不能捕捉怀孕的兽类,不能掏鸟窝......这些都是“礼”。

个人修身也要靠礼。这个“礼”字跟我们今天理解的礼仪不一样,它与道理的“理”是相通的。“礼”就是按照道德理性的要求制定出来的典章制度、行为规范。你按照它做,你身上便有“礼”,道德理性也就落实在你身上了。

到了孟子的时代,孟子教导我们响应孔子的号召,要做人。做人要达标,要及格。那么,怎么才算及格呢?孟子讲有四条标准,这四条标准类似人有四肢,即“仁、义、礼、智”,这四种品德不是“外烁”给你的,而是与生俱来的。人是善的,只要是人,我们与生俱来都有“仁、义、礼、智”四个“善端”。你好好地去护养它们,“仁、义、礼、智”就会茁壮成长,你就能成为君子。这四个“善端”中,孟子最看重的是 “仁”和 “礼”。孟子说,“君子所以异于人者,以其存心也”,我们评价一个人是君子还是小人,关键看他心里存放着什么,孟子讲,心里要始终存放两样东西,一个叫“仁”,一个叫“礼”。“仁”和“礼”是不能分开的。“仁”是爱心,君子是博爱的。战国时期的《孝经》中明确写着,君子要爱天下的人。你爱天下的人,你就会尊重他们,你对大众的尊重就会通过一定的肢体动作、语言表达出来,就会有“礼”,让对方能够鲜明地感受到,而且他会以相同的方式来对待你。所以,我们人跟人之间不仅是平等的,而且已经达到了更高层次的平等与和谐。所以中国人讲仁爱、互相尊重,这是我们文化最重要的一个特色。

礼给人以气象与尊严

中国人非常看重生活中的“礼”,我们几千年文明最后都融汇在生活里面。我们的生活在“仓廪实”之后,吃穿不愁了,我们懂得生活要有品质、要懂礼仪。这是我们几千年文明发展以后才形成的一种生活形态。

宋朝有两位伟大的思想家,一位是程颢,一位是程颐,他们把社会生灵分成三个层次:第一个层次叫禽兽;比禽兽高的层次叫夷狄,就是野蛮民族,他们刚从动物界出来,走得还不太远,但是已经不是禽兽了,处在比较初级的阶段;最高一个层次就是我们中华,文明高度发达的华夏。三个层次的区别在哪里?在于有没有“礼”。所以,“二程”告诉大家,一旦把“礼”丢了,“便是夷狄”。如果你从来不排队,把环境弄得一塌糊涂,从来不为别人着想,你就是野蛮民族。到了夷狄的层次,如果还“不刹车”便是禽兽,因为夷狄还有很粗浅的“礼”。我晚上常彻夜难眠,总是想,这三个层次我们现在处于哪个层次呢?我们不能与禽兽为伍,我们的文化自觉、文化自尊,应该在每个人心中生根,我们要自觉按照道德理性的要求来生活。

礼乐人生

我们现在社会上有许许多多的人对“礼”不太了解,认为“礼”不就是磕头作揖吗?不是的。钱穆先生讲,西方人一开口就是文化,没有什么东西不属于文化;而中国人无论什么东西都属于“礼”,比如,国家制度、天人关系、人际交往的法则、个人修身的方式,等等,都是“礼”。梁启超先生说过一句很精辟的话:“西方是法治,中国是礼治。”中国人认为人性是善的,人可以被教育。通过教育你一定懂道理,一定能把自己管住。钱先生非常赞叹梁先生这句话,他说:“此可谓深得文化分别之大旨所在。”只有真懂文化的人才能把我们的文化做这样的归纳。其实,现在我们讲这些经常很费劲,原因就在于我们把中国的“礼”和西方的“礼”对等。西方的礼是上流贵族交际的方式,他们规定:握手,要夹角35度,握10秒钟,两公斤的力气。中国人不讲究这些形式,中国人看重的是内在,是有没有恭敬心。

君子气象

人生礼仪

君子有风范、有气质,他往那里一坐,一句话不讲,你就感觉到他气场很强。

生活礼仪

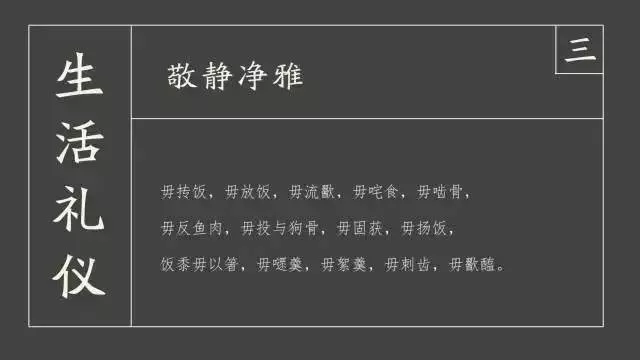

一个文明人,他在生活中方方面面都是有教养的。一群狗、一群猪吃东西,会呼噜呼噜抢着吃。我们是人,人进餐要有人的模样。《礼记》中这段话很有意思。那时吃饭是分餐制,我们现在的食堂,也是每人一个盘,大家千万不要说这是西方传给我们的,我们在周代就已经是这样的:唯独一个盘放在中间,大家吃盘里的东西,饭是放在中间的。那个时候拿手抓饭,这一盘饭供很多人吃,因此你要有爱心。有的人一开始就先搓一个大饭团拿在手上慢慢吃:我先占了便宜再说。这样很不好,这就是“毋抟饭”。“毋放饭”:手上抓一把饭,如果粘住了,就到拨到中间的碗里,这也不对。因为你手上有汗,有味道,你怎么能拨回去给别人吃呢?“毋流歠”:喝汤,要优雅地喝,一勺一勺的喝,不要喝得满嘴流汤。“毋咤食”:用北京话说,就是不要吧唧嘴,吃东西时,如果嘴吧叽得声音很响,容易让人联想到一种动物。“毋啮骨”:吃骨头,吃得差不多就可以了,不要啃出声音来,有一种在桌子下面蹿来蹿去的动物,就是拿到一根骨头要啃出声音来,我们人的行为要与动物有别。“毋反鱼肉”:已经吃了一口鱼跟肉,就不要又放碗里去。“毋投与狗骨”:骨头就扔在地上给狗吃也不对,因为这是人家招待你吃的,你怎么能给狗吃呢?你是嫌主人的东西不好,只配给狗吃吗?不像话!“毋固获”:一桌菜中,有一盘是大虾,我如果只吃大虾不吃别的,这就不合适。“毋扬饭”:饭端来了很烫,你稍微从容地等一会儿不至于饿死呀,一个劲儿得扇显得你为了这顿饭大概有两天没吃了,很不得体。“饭黍毋以箸”:箸就是筷子,我们要正确使用餐具,不要拿筷子去拿黍饭。因为古人吃黍饭,都是用手抓的。“毋嚃羹”:羹里有菜甚至有肉,你不能不嚼,直接呼噜呼噜就喝下去了,一副穷相,好像八辈子没有喝过这么好的东西了。“毋絮羹”:主人做了羹,你不要再往里面加盐、加东西,因为这等于让主人难堪,如果你不喜欢,那么你少吃两口可以,但不能加东西去调味道。“毋刺齿”:吃完以后不要拿东西剔牙,这很让人恶心。“毋歠醢”:醢是肉酱,很咸的,它要蘸着其他菜吃,不要把这个咸的东西像喝汤一样喝下去,那样不雅。现在我们一讲餐饮礼仪马上就想到西方,其实这些餐饮礼仪在2000多年前的中国人尽皆知。

中国人的生活,文明程度很高,处处充满了文化,连我们一些群众性的活动都潜移默化地教你学做人。有一种礼叫“乡射礼”。在周代,天子下面的行政区划分成六级,分别是乡、州、党、族、闾、比。乡是最高行政区划,天子下面有六个乡,诸侯大国有三个乡,小国才有一个乡。一个乡12500家,乡人要进学校读书,那时还没有科举制度,特别好的学生,大家要选举出来。“选举”一词就是这么来的:选出来、推举上去。乡下面是州,每个州都有一所州立学校,每年要在这里举行射箭比赛。

《礼记》中说,“射”原来用于打仗,要射野兽和敌人,可是儒家把这样的东西改造成了具有哲学内涵的“道”。射礼后来传到朝鲜,人家喜欢的不得了,把它叫“弓道”,用哲理讲是修身养性。两个人到台上比赛,往台上一站,靶子在那边,我扭头,这个时候我要做一种身心的调整,气要下沉,不能心浮气燥,目标要始终如一。现在很多同学跟我讲:“老师啊,时代不同了,现在诱惑太多。”我告诉他:“你前面老是晃着五、六个靶子,你一个也射不中。”我们一生专心致志地把一件事做好就很不错了,因此目标要始终如一,用力要精猛,“发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣”。我们做事也是同样的道理。乡射礼还要求,在射的时候,人往那儿一站,你要想到你是一个人,人要正直,你站正了没有?要反观一下心直不直。弓举起来每个动作都要合于规范。而且乡射礼有两队人,两两上台比试,要互相尊重对手,登阶及转弯处都要说:“你请”、“你请”。温良恭俭让,这才是君子之争啊。所以孔子说“君子无所争”——君子不争名、不争利,如果说他也得要跟人家争一争,那就是比射箭,因为输了要喝罚酒,但是即使这样,“揖让而升,下而饮”,比赛结束后下去一起其乐融融地喝酒。所以这叫君子之争。

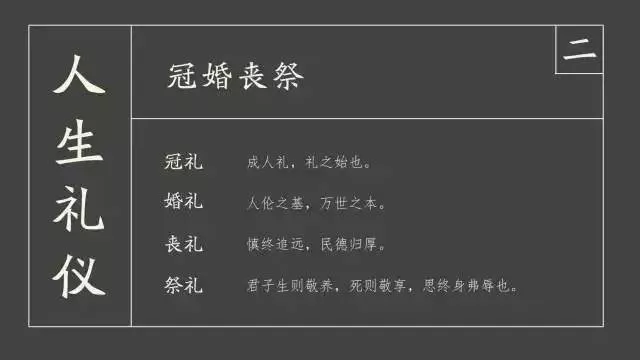

《礼》这本书到汉代改名为《仪礼》,包含17篇,包括古代成年礼、古代婚礼、古代乡射礼等。乡射礼传到日韩,日韩很信奉。我到日本去,到处能看到中学生在体育课上练这个;而且,乡射礼修身养性,老年人都在练。现在,每届奥运会射箭都是韩国拿奖牌最多的项目。现在韩国准备将射箭申遗。我听到消息,据说,日本要把它放到2020年东京奥运会中,可我们这里还无动于衷,我真是心急如焚!到现在,奥运会的正式比赛项目里,一个中国传统体育项目都没有,但日本把柔道放了进去,韩国把跆拳道放了进去,中国号称有五千年文明,但我们什么都没有体现出来。

公元前8世纪,周代就有了射箭比赛,而且是非常完备的。乡射礼有50把弓,70把弓,90把弓三个等级的射道,是一个非常正规的体育比赛。输了的把袖子穿起来,把弓弦松掉,喝罚酒。西方人是赢了的喝酒。东西方文化不同——中国人认为达标是应该的,做不到的人要喝罚酒。但是,我们感到很遗憾:国际奥委会下属的国际射联公布的资料说,射箭比赛是公元14世纪英国贵族发明的。

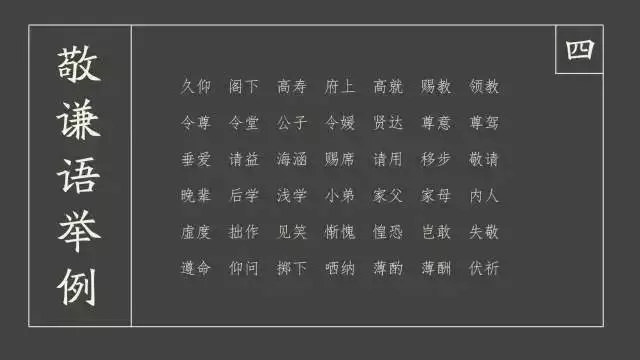

敬谦语

中国人有一句话叫“一张嘴就漏馅儿”。有教养的人说话非常典雅。社会总是由不典雅到典雅,由初步的典雅到很高的典雅,社会进步的足迹应该是这样的。由于我们生活中多年没有“典雅”了,所以现在我们说话没大没小,没上没下,没轻没重,而且显得非常俗。比方说,在一些文化比较好的地方,两个人见面说话都很不一样的。一见面就拍拍肩膀叫老兄,这样并非不可以,但是在正式场合不行。我们跟人家说“久仰了”。什么才叫“仰”?——你太厉害了,太伟大了,像一座山,我长久地仰望着你,今天终于见到了。我们不会说“你”、“他”,而是说“阁下”。问人家年龄,我们会问“阁下今年高寿了”,而不会说“几岁了”。问幼儿园小孩子才问“几岁了”,问这种有身份的人不可以这样问。问人家是什么地方的人,说阁下“府上”是哪里?问人家在哪里工作——现在经常有年轻人一张嘴就是“在哪里混”,我听了很不舒服:你怎么知道我在混?——我们一定要想象对方非常好,问在哪里“高就”。那问人家父亲的情况,一定是“令尊”怎样,而不是你家老头儿怎么样,你老娘呢?那多难听,没有敬意。所以我们要说“令尊、令堂”。问人家儿子的情况,要问“公子”怎么样,问人家女儿的情况,要说“女公子”怎么样。现在,学术界有些开会就学西方的“Ladies and Gentlemen”,坐在下面的都是中国人,他却要洋腔十八调,要“提升”自己,好像很有文化。有些场合中主持人说,“各位前辈、各位同道、各位青年才俊,大家早上好”,这就有中国味道,很高雅。现在,我们的很多会议,邀请别人时会说“敬请光临”,到了用餐时间,会说“请各位代表过一会儿‘移步’到对面的礼堂用餐。”诸如此类,体现出对人的尊重,因为我们知道尊重很重要。每个人都渴望得到尊重。现在年轻人比较普遍的一个现象是:在家里不尊重父母,到学校不尊重老师,到单位不尊重领导,但是,他希望所有的人都要尊重他。这就奇怪了,这怎么可能呢?

我们跟人打交道,经常是对别人尊敬,对自己一定要谦虚。人家问我:“彭老师,春秋几何?”一春一秋就是一年。我如果回答:“春秋五十六了。”那就错了。人家用的是敬语,我要用谦语,要说:“不好意思,虚度五十了。”这就是中国人说话的习惯。我们时时想到自己没有努力进步,所以人家一问自己的年龄,自己觉得惶恐,就说“虚度”了。我这里要特别提到的,我们现在——包括大学的文科——文化断层都很大。比如说,别人问:“这是你夫人啊?”如果你回答“对,这是我夫人”就错了。夫人这个尊称只能用于称呼对方的太太,合适的回答应该是:“这是我内人。”实际上这是一种辞令。这在日本、韩国分得非常清楚,如果这个分不清楚,人家以后都低看你一眼。比如我们投稿,很长时间没有回信,写封信问:“拙作发过去近三个月了,不知贵刊是否采用,如不采用请掷下。” “掷下”的意思是扔下不值钱的东西,这是辞令。这其中很有讲究。

在座的同学如果是第一次看到这些东西,可能觉得很难,其实并不难。我在清华开一门《中国古代礼仪文明》课,开了十几遍。凡是我教过的同学,现在都能写非常典雅的信,所以你们稍稍学学就会了,很容易。

举一个很典型的例子,我常常收到同学的信,信封上这样写:“彭林教授敬启”。这句话对不对。主语是谁?彭林老师。谓语动词是“启”,也就是彭林老师开启。怎么打开?恭恭敬敬地开。这位同学的本意不是这样,但是他表达出来的信息就是这样。我去年到香港,一位香港教授跟我讲:“你们大陆的学生什么毛病,一天到晚叫我们敬启!”所以,大家一定要记住,这么写是错的。写书信时,信封上的“启封词”用语很有讲究,对尊长用“钧启”,对老师可用“钧启”或“道启”,对平辈及一般人用“台启”、“大启”或“亲启”。

所以,用汉语时,你要想到,在港澳台,在日本、朝鲜,在北美、欧洲,还有很多华人也在用汉语,而你用的水准往往体现着你的教育水平。

《芈月传》婚礼中的错误

“礼”在社会上逐渐开始被重视,但有些时候,做得有点走形。去年有个很火的片子叫《芈月传》,据说是还原了古代很多礼仪。《芈月传》有一段婚礼的场面很气派,但我看完以后很郁闷。

芈姝和秦王在白天结婚,这是常识错误。结婚的“婚”在古代没有女字旁。古代都在黄昏时结婚。为什么是黄昏?氏族社会是抢婚。因为最早的时候是族内婚,近亲结婚,生出来的孩子有问题。后来大家意识到,血缘隔远一点生出来的孩子才健康,所以要到族外去找女孩子。可是,人家凭什么给你?于是就抢。不能在大白天抢,所以到天黑了以后大家去抢。到后来不抢婚了,可是傍晚以后结婚成为我们中国人的一个传统。新郎去接,女孩子因之而来,所以叫“婚姻”,婚姻的“姻”原来没有女字旁。所以把婚礼设置在大白天,这是一个常识性的错误。

结婚时,秦王应该亲迎。古代六礼中的亲迎,就是说新郎一定要亲自去迎接新娘。如果她是另一个国家的,要到国境线上迎接,比如《诗经》中记载文王就是亲迎新娘。而电视剧中秦王站在秦宫那里等芈姝,这相当于送上门来,所以,完全不对。

新郎秦王的帽子也不对。帽子上面的板叫“延”,上面有五彩的丝线串了五彩的珠子。其实,只有前面有这些串好的珠子,后面是没有的,清代学者都对此做过考证的。

新娘子芈姝很奇怪,拿把扇子,挡住嘴和鼻子,没有挡住眼睛。先秦的时候结婚,没有盖头,有盖头已经很晚的事了。《世说新语》中讲到,晋朝有个年轻人叫温峤,他的堂姑妈拜托他给自家姑娘找个对象。他说没有问题啊。几天以后问他“找到了吗?”他说“找到了”。“小伙子怎么样?”“各方面的能力、条件大概差不多吧!”新娘知道后,心里就怀疑。到结婚那天,她用一把扇子把自己的脸挡住了,挡住后就什么也看不见。但是她心里很着急,所以她就把扇子拨开一条缝,这个拨开叫“却扇”。“却扇”是魏晋南北朝才有的风俗,结果被导演弄到芈姝那个时代去了。而且,导演不知道是把整个脸挡住,芈姝只挡住一个嘴,眼睛还在看,那这个扇子弄得有什么意思?没有意思。有的书中记载,那时候新郎也不知道新娘长什么样,问新娘能不能却扇?新娘很高贵地说:不行,得先做诗。所以有了“却扇诗”。诗做不好就不让新郎看,可见那时候女孩子是很有尊严的。结果,这部电视中什么也没有,就挡住一张嘴。

电视中礼官的穿着也是错误的:他不戴帽子。古代只有三种人不戴帽子:小孩、女人、死人。

这场婚礼中的仪式叫“步、趋”,可见连常识都没有。古人走路有几种姿态,一种是普通的走,叫“步”,闲庭信步,慢慢走。“趋”是小步快走。孔子在院子里站着思考问题,他的儿子一看,老人家在思考问题,赶紧绕过去,叫“趋”。“亦步亦趋”是讽刺一个人,没有主见,跟在人家后面,人家“步”,你也“步”;人家“趋”,你也“趋”。什么时候成了婚礼里面的仪节?我特别担心,全国的婚庆公司都把这段婚礼视频下载下来效仿,以后我们年轻人结婚都“亦步亦趋”了。

电视中两个人行礼是作揖,这也荒唐。这个时候要行大礼,夫妻对拜流传很久的,凡拜必跪。

这是电视里新娘洗手的画面。按古礼,洗手时下面应该是一个很浅的盘,结果电视剧用的是鼎。

这是电视画面中的坐姿,实际上,传统婚礼中夫妻应该是对坐,而不是并坐。

这个画面很有意思,秦王漱口后吐掉了,这太滑稽了。夫妻两个人吃饭,吃完了饭以后叫“酳”,是刚用饭招待完,紧接着上酒了,这是好上加好。之前喝一口轻轻漱一漱,然后吞下去,“酳之言演也,安也”,安气也。吃了东西,有五谷杂粮之气,需要喝点酒把它压住。结果电视剧中,秦王全吐掉了。

礼乐教化与君子风范

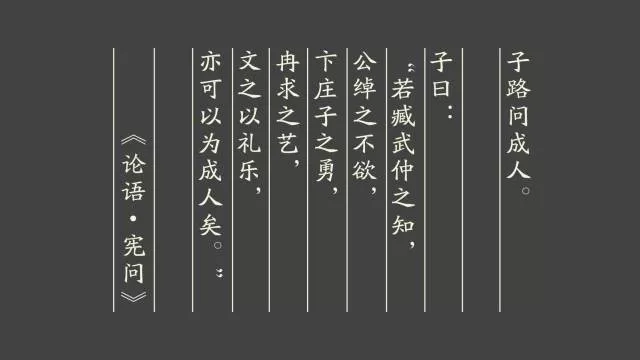

最后,我们讲,朱镕基学长的教授告诫他要做人,这个人是指完人。

《论语》中孔子对此有回答。孔子有个学生叫子路,他向老师请教:什么叫“成人”。这里的“成人”跟今天不一样,这里是指道德学问都成就了的人。子路就是问,我一生怎么能够成为真正大写的人呢?孔子回答的一段话太棒了:如果你身上具有“臧武仲之知”——臧武仲是鲁国很智慧很有名的人——你具备了他的智慧;又具备了“公绰之不欲”——公绰也是鲁国人,这个人没有私欲,廉洁清正,品德高尚;你还具备“卞庄子之勇”——齐国准备攻城,卞庄子守在那里,齐国军队吓得不敢打,这个人是勇敢的人;还有“冉求之艺”——冉求的学问很高,这四样东西你只要有一个,你都是鲁国的名人了,可是孔子讲,一个完人即使把四个都加在一起还不够,还要加上礼乐,这才是一个完美的人。

朱子对孔子的说法进行了解释,他说,“成人”好比“全人”。你兼有这四子之长,那么你的智慧足以穷理,廉足以养心,勇足以力行,艺足以泛应,能够回答各种问题,然后节之以礼,你身上有礼节,所有东西都有分寸,再“和之以乐”,乐是你的心态,是平和的。这样德成于内,文见于外,内外兼修,达到一个境界。那么才全德备,浑然不见一善成名之迹,浑然一体。其为人也,就成了。我们清华许多理工科的同学业余喜欢学文,我遇到很多这样的同学,但是还有没有进步的空间?有!那就是学礼乐。礼乐使你的高雅,使你的道德用一种很优雅的方式融汇在一起,能够显露在外。

所以,大家记住这一段话很重要。钱穆先生1949年没有跟蒋介石到台湾,他到了香港,办了一个新亚书院。他说办校的一个最高目标,是要达到孔子这段话里面讲的,德、智、体、能都有,还要加上礼乐,这是很高的境界。

内外兼修

我们评价一个人,无非是从身和心两个层面。礼,自外作,我们跟外面学习。乐,由中出,一个人内心和谐了,他唱出来的东西都不一样。我们现在开会经常讲“各位前贤,各位大德”,“德”是什么?得到真知的人是有德之人。“礼乐皆得,谓之有德”。所以从这么高的一个层面上去理解为什么中华是礼仪之邦,就是强调要内外兼修。

行胜于言

我们清华的校风叫“行胜于言”。知行合一,知了不行等于不知。《礼记》上讲:“君子不以辞尽人。天下有道,则行有枝叶;天下无道,则辞有枝叶。”孔颖达对此有个解释,天下有道,人人都是君子,体现在行为上,像一棵枝叶繁茂的大树,人人都实践在自己身上;天下无道,一个比一个会说,他的口水、唾沫成了这棵树的枝叶。我们清华说的“行胜于言”,我的理解就是把我们求得的真知体现出来,付诸于行动,做一个实践者。

我举两个清华人懂礼的小故事。我们清华的前辈不仅学问好,而且知礼、懂礼、行礼。我们现在很自豪曾经有国学研究院四大导师,其中第一把交椅是王国维,要他做院长他不做,他只做学问。王国维在学术界是泰斗。郭沫若说要讲到国学,首先要数王国维,我们至今不敢望其项背。王国维到清华来,就是因为清华人懂礼。一开始邀请王国维,校长给他写了一封信,大意是请王先生到我们这里执教,一个礼拜多少节课,我们给你的薪金是多少。后来国学研究院的主任吴宓一听,说王国维是有学问、有身份的人,我们怎么一封信就把他呼来唤去,绝对不行,这样人家要生气的。那怎么办?信都寄出去了。吴宓很聪明,他说,校长您亲自写封信,说:前面那封信是跟您打个招呼的,今天我们专门派人来聘请您。吴宓是留学回来的,王国维一见他就不高兴:西装革履。没想到吴宓身上流动着中国文化的血,他见到王国维,整理衣服上去行叩首大礼。王国维一下子被感动了,当即决定把城里房子卖了,搬到清华去住,因为觉得吴宓真是有学问,而且懂得怎么尊重人。后来两个人的关系很好,今天你到我家来,过两天我到你家回访,传为美谈。学问越高,越要谦虚,越要尊重人。

另外一个是陈寅恪的故事。他在海外留学很多年回来了,学生听说学校来了一位教授,精通十几种语言,想到他家看一看。他父亲说:同学来看你,我也一起见见吧。于是在他的课堂里,陈寅恪在正中间摆了一把椅子请他父亲坐下来,前面摆了两排椅子让学生坐下,他自己站在爸爸的旁边讲课。这件事情当时很轰动。作为儿子,不管有多大的学问,做多大的官,在爸爸面前永远是儿子,儿子就要有个儿子的样子,如果两个人并排而坐,人家以为是兄弟呢。他在海外这么多年,但是他内心深处懂中国人的礼,站在旁边,这叫侍立。学生为什么坐着?学生是客人,这是待客之道,客人应该坐。这种传统如果再不讲大家就完全不知道了。所以大家将来出国也罢,留学也罢,要永远记住,你是中国人,你身上流淌的血是中国文化的血,走到哪里也要让大家感受到你是来自于礼仪之邦的中国。这样我觉得我们做人、做君子的方向就对了。

好了,今天就讲到这里,谢谢大家。

(彭老师鞠躬致意,听众起立鞠躬)

不愧是清华,我没有暗示,结果所有人都站起来鞠躬了,没有白讲,请坐。

问答

1.

“老公、老婆”的称呼不合适

学生:彭老师,您说“老公、老婆”的称呼不合适,语言和礼仪不是与时俱进的吗?

彭林:你说的好,与时俱进,不是与时俱退。时代在进步,语言礼节在倒着走吗?你可以看到,两千多年来中国文化很发达,所以人说话文雅、文质彬彬的。我的感觉啊,这个“老公、老婆”是改革开放以后,港台那边传过来的。这个叫法很俗,很多人不知道,老公是指“太监”。《红楼梦》第八十三回里写到,门房来告诉贾赦,说有两位内相求见。贾赦回答,请进来。“门上的人领了老公进来”。“老公”是指太监,以前大家不知道是这个意思,觉得喊着好玩,喊喊就算了。如果我们今天已经知道了还坚持要这么喊,我觉得很无奈,只能听之任之了。

现在很有意思,男的变成伪娘,女的变成女汉子,阴阳倒置,这个绝不是与时俱进,是与时相逆。

2.

每个人都是中华文化的形象大使

学生:彭老师您好,《论语》说“君子三年不为礼,礼必坏,三年不为乐,乐必崩。”现在很多人已经不懂“礼”、不学“礼”了,那么“礼”要多久才能恢复?同时能不能把礼仪课程当做像大学英语一样在大学里普及一下呢?

彭林:太对了!当年有选过我课的学生在做作业的时候就说,因为我开《中国古代礼仪文明》课程,全国只此一家、别无分店。有同学说,这可以成为全校的必修课。我很愿意。

那要多久恢复“礼”呢?取决于两个,一个是像我们这样的人能不能站出来告诉大家,我们的文化是什么样的,我们这个礼乐是为了让你成人、做君子而设。我们一些重视“礼”的人现在很辛苦,奔走呼号。2000年我们拿到北京奥运申办权,我当时奔走呼号,呼吁应该利用八年准备时间,把我们的民风,把我们的礼仪形象做好。韩国在九十年代初拿到汉城奥运会主办权,人家八年做了一件事情,就是把礼仪重建了。那时候亚洲四小龙刚刚起来,韩国当时像暴发户,跟我们今天一样,随地吐痰,大声嚷嚷,不讲卫生,贪小便宜,他们觉得这样很丢人。汉城奥运会要向全世界展示文明民族的形象,所以政府出面,号召每人每天礼让十次,最后把风气扭转过来了,一直到今天。但我们准备北京奥运会的那八年都在学西方礼仪。笑要露八个牙齿,我调侃叫“八个牙露”。现在有些人吃的职业饭叫“礼仪小姐”,一天到晚拿筷子放嘴里,露八颗牙。现在我们在海外负面评价这么多,有些人不知道怎么想的,竟然认为没有关系,只要我们有礼仪小姐就行。这个根本的理念都已经错了。我们每个人都是中华文化的形象大使!所以,我要努力,你们要努力,最好清华能给全国做一个榜样

3.

希望把乡射礼放入奥运会

学生:彭老师您希望把乡射礼放入奥运会的开幕式,这两者会不会有点风马牛不相及呢?

彭林:乡射礼就是一个“礼”。各个民族都有射箭,中国的射箭不一样,它是一个正式比赛,可是贯穿在中间的东西都是“礼”。我刚才讲两个人上场彬彬有礼,而且其中有哲理,这是一种非常高雅的体育比赛。古希腊那个是更高、更快、更强,全是体能,我们这里有人文,为学为事,里面贯穿了做人的道理。2008年北京奥运之前,有一次我跟哈佛大学燕京学社的杜维明先生在人民大会堂开会,我给他讲了一下乡射礼,他听了兴奋的不得了,说这既是历史,又是文化,还是体育,应该借助北京奥运让大家看看东方文化是什么样,在东方,即使比赛射箭都那么人文、那么高雅、那么君子。他说你写个提案,肯定会被采纳。我写了,但不中张艺谋先生的法眼,这个机会就丢掉了。现在我寄希望于将在中国举行的冬奥会,我们向世界展示一下,射箭比赛不是公元14世纪英国人发明的,而是中国周代就有的。这个比赛不仅规范,而且非常有哲理。这不是要复古,是要把被尘埃遮住的宝贝发掘出来,重新为我们所用。我们现在非常高兴,全国已经有多所大学、中小学都在学乡射礼。因为现在准备要申遗,是非物质的文化遗产,是依然存在于生活中的。我们正在做这个努力。

谢谢!

人文清华 彭林:人,何以为人?

“人文清华”讲坛是清华大学发起的大型思想传播活动,推动建设更创新、更国际、更人文的清华新百年。讲坛定期邀请优秀人文学者,在标志性建筑新清华学堂发表公众演讲,阐述其经典学说、独特思考和重大发现。

讲坛于2016年1月10日在新清华学堂正式开启,截至2019年6月10日,已举办21场演讲,文学家格非、国学家陈来、社会学家李强、伦理学家万俊人、历史学家彭林、思想史家汪晖、国际关系专家阎学通、国家高端智库国情专家胡鞍钢、心理学家彭凯平、经济学家李稻葵、法学家崔建远、教育家谢维和、中国工业设计之父柳冠中、著名影视评论家尹鸿、公共管理专家薛澜、科学史家吴国盛、文字学家黄德宽、经济学家白重恩、艺术家常沙娜、管理学家陈国青等知名清华人文学者,和74届雨果奖“最佳短中篇”小说获奖作家清华校友郝景芳都曾来到讲坛分享灼见,与听众交流。

(图片来自人文清华讲坛制作团队,本文为人文清华原创文章,如需转载请联系授权)